[TV리포트=김유진 기자] 대한민국의 운명을 바꿀 수도 있었던 서울 대홍수 사건이 재조명됐다.

12일 방영된 SBS ‘꼬리에 꼬리를 무는 그날 이야기’ 97회에서는 1984년에 발생한 서울 대홍수 사건이 생생하게 그려졌다.

1984년 9월 1일 서울에는 이례적으로 비가 많이 내렸다. 밤새 물은 순식간에 건물을 집어삼켰고 서울 곳곳의 하천은 역류하기 시작했다.

결국 서울에는 홍수경보까지 발효됐다. 한강 수위가 기록적으로 상승했고 홍수 피해로 사망자가 100여 명을 넘어섰다.

물바다가 된 서울의 운명을 쥐고 있었던 곳은 바로 춘천에 있었던 소양강댐이었다. 소양강댐은 수도권 지역의 홍수 조절 역할을 해왔다.

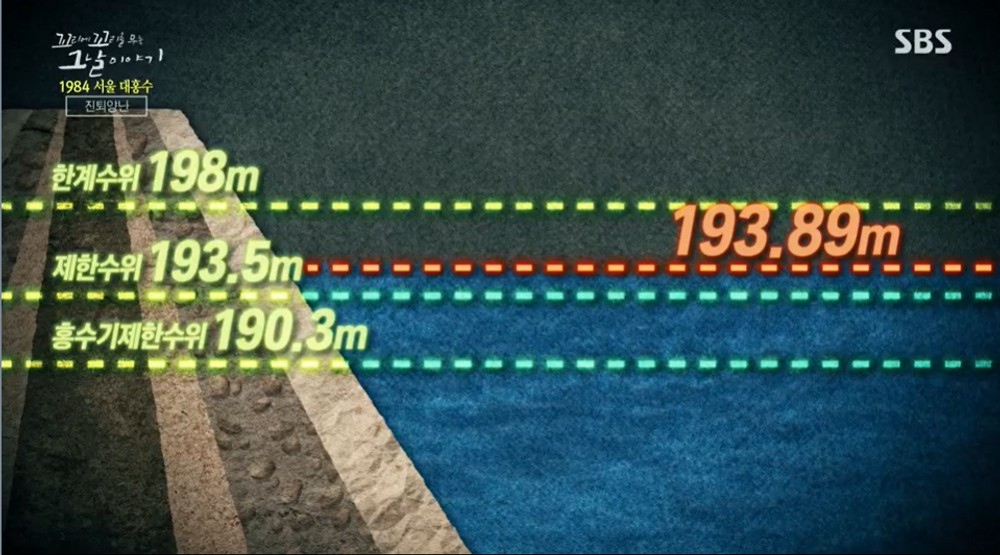

문제는 춘천에도 폭우가 쏟아져 소양강댐의 수위가 한계치에 육박했다는 점이다. 9월1일 오후 3시 기준 소양강댐 수위가 188.52m, 홍수기 제한 수위 190.3m까지 다다를 만큼 물이 차올랐다.

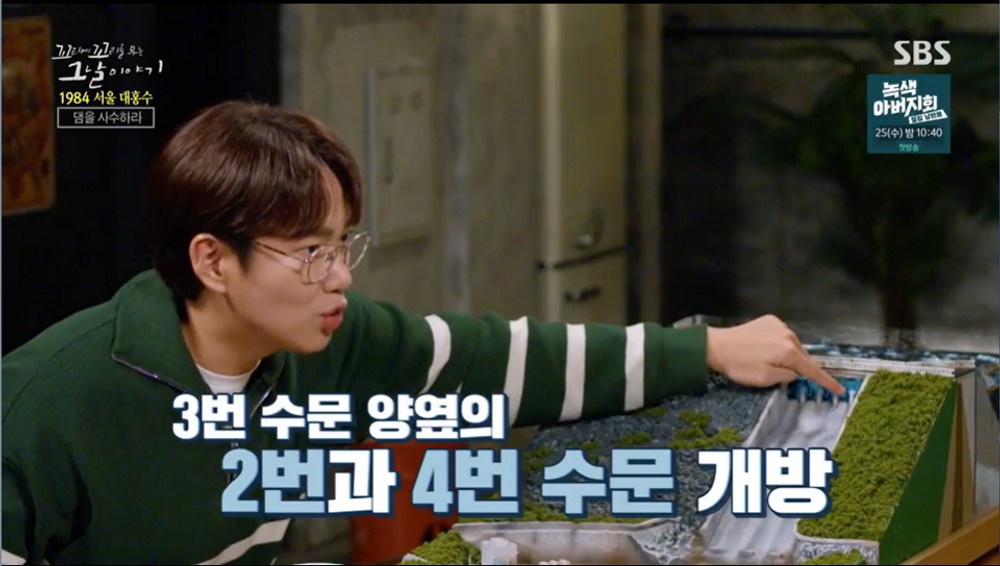

소양강댐에 물을 무한정으로 가둬둘 수 없는 상황. 댐의 수문을 열어서 물을 빼내야 했다. 문제는 수문을 열면 그 피해가 서울로 이어진다는 것이다.

소양강댐 수위는 한강홍수통제소로도 실시간으로 전해졌다. 홍수통제소 상황실도 긴장을 늦추지 않고 비상 근무에 돌입했다. 댐 수문을 열려면 홍수통제소와 공조가 필요하기 때문이다.

홍수통제소로 소양강댐 수문을 열겠다는 전화가 걸려왔다. 홍수통제소는 “방수를 최대한 미루고 버텨달라. 단 한 방울의 물도 흘려보내면 안된다”라고 부탁했다.

소양강댐은 결국 넘지 말아야 할 선을 넘었다. 제한 수위를 넘었고 한계 수위를 향해 가고 있었다. 만약 물이 한계 수위를 넘게 되면 소양강댐은 붕괴될 수도 있었다.

홍수통제소는 결국 방류를 허가했다. 홍수통제소는 “초당 700톤만 허가합니다”라고 전달했다. 당시 방류를 허가한 직원은 “문을 열 때의 괴로움은 형언할 수가 없었다. 지옥문을 여는 것 기분이었다”라고 표현했다.

물은 결국 서울로 향했다. 당시 서울의 상황은 ‘망망대해’였다. 서울에서 폭우로 인한 사망자는 189명, 실종자는 150명에 달했다.

소양강댐에 다시 비상이 걸렸다. 상류에서 들어오는 물이 밀려 나가는 물 보다 들어오는 물이 더 많아진 것. 수위는 더 높아졌고 수문을 열면서 쏟아진 물 때문에 발전기 전기까지 나갔다.

소양강댐의 한계 수위 21cm를 남긴 시점, 소양강댐 사무소에서는 “수위가 198m가 넘으면 다들 어떻게든 빠져나가라. 내가 끝까지 남겠다”라는 지시가 떨어졌다.

오후 6시, 소양강댐 수위 그래프를 계속 초조하게 지켜보던 직원이 “수위가 1cm 떨어졌다”라며 외쳤다. 가슴을 졸이고 있던 직원들은 얼싸안고 만세를 불렀다.

김유진 기자 eugene0120@naver.com / 사진=SBS ‘꼬리에 꼬리를 무는 그날 이야기’

댓글0